介護保険制度

介護保険は、加齢に伴って体の機能が衰え、日常生活に支障が生じた人に、介護サービスを提供する社会保険制度として平成12年4月にスタートしました。制度の詳細や相談先等につきましては、こちらをご確認ください。

介護保険の特徴

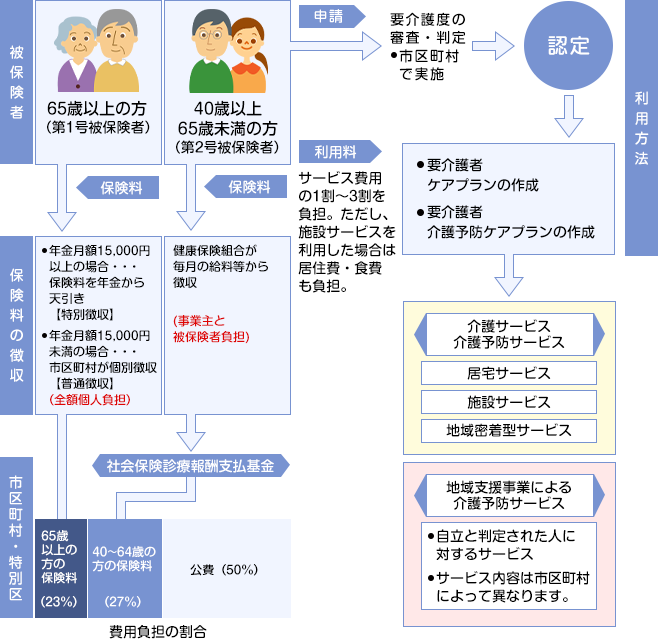

- 介護保険制度は、自治体(市区町村)が保険者となって運営します。申請の受付や認定などの手続きも自治体が行います。そして、国や都道府県、健康保険組合などの医療保険者、年金保険者がさまざまな面で支え合っています。

- 40歳以上の方が被保険者となって保険料を納め、介護が必要であると認定されると、認められた範囲内で介護サービスを自由に選び、利用することができます。

- 65歳になると、自治体から「介護保険証」が交付されます。申請時や、介護サービスを受ける時に必要ですから、大切に保管してください。40歳〜64歳の方には、一定の条件を満たし、介護が必要と認定された方だけに交付されます。

介護サービスを利用できる方

40歳以上の方は、全員が介護保険に加入し、被保険者となります。

このうち、65歳以上の方を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方を第2号被保険者と区分します。健康保険の被扶養者も、介護保険では被保険者となります。

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

初老期痴呆、脳血管障害など老化にともなう病気(特定疾病)によって介護や支援が必要であると認められた方。

65歳以上の方(第1号被保険者)

寝たきりや痴呆などで入浴、排泄、食事などの日常生活に、介護や支援が必要であると認められた方。

介護保険の適用除外

介護保険は、40歳以上の方を対象にしていますが、次の方々は適用されません(事業主に対して、届出が必要になります)。

- 国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録していない方)

- 在留資格または在留見込期間3ヵ月以下の短期滞在の外国人

- 身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者

- 産前産後休業期間中や育児休業中の方

- 在外研究期間中の方

第2号被保険者は条件つきでサービスを受けられる

40歳以上65歳未満の第2号被保険者の方は、老化に起因する病気(特定疾病という)により介護が必要になった場合に限り、介護保険のサービスを受けられます。したがって、例えば交通事故が原因で介護が必要になった場合などは、介護保険の給付を受けることはできません。

第2号被保険者が受けられる特定疾病

- 初老期の認知症(痴呆)

- 脳血管疾患

- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- パーキンソン病関連疾患

- 脊髄小脳変性症

- 多系統萎縮症

- 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害

- 閉塞性動脈硬化症

- 慢性閉塞性肺疾患

- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

- 関節リウマチ

- 後縦靭帯骨化症

- 脊柱管狭窄症

- 骨粗鬆症による骨折

- 早老症(ウェルナー症候群)

- がん末期

受けられるサービス内容

介護サービスの利用に対する給付には、要介護1〜5の方が受けられる「介護給付」と、要支援1・2の方が受けられる「予防給付(新予防給付)」があります。

給付割合は介護給付・予防給付とも、サービス費用の7割〜9割です。

利用できるサービス内容は自治体にご確認ください。

介護保険料

徴収方法や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

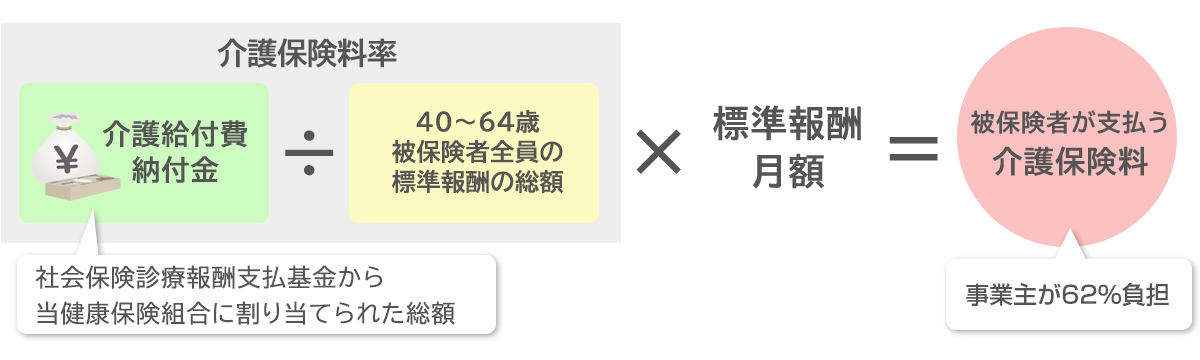

1.40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて決められます。保険料率は、健康保険組合が国に納める介護納付金を40歳以上65歳未満の被保険者本人の標準報酬総額(標準賞与見込額の総額を含む)で割って算出されます。当組合の場合、事業主と被保険者の負担割合は62:38です。任意継続の被保険者は全額自己負担となります。

介護保険料は、健康保険組合の一般保険料と同様に毎月の給料等から差し引かれます。40歳以上65歳未満の被扶養者の負担分も含んでいますので、被扶養者が直接保険料を納めることはありません。

被保険者が40歳未満あるいは65歳以上でも、40歳以上65歳未満の被扶養者を有している場合、特定被保険者として介護保険料が徴収されます。

2.65歳以上の方(第1号被保険者)

所得に応じた段階別の定額制で、国が定める基準に基づき、各市区町村が条例で設定します。保険料は全額自己負担で、年金月額15,000円以上の方は年金から直接徴収され、15,000円未満の方は市区町村が個別に徴収します。

保険料の額は、各市区町村が条例で定める基準額(3年ごとに見直し)に所得段階に応じた割合を乗じて決定されます。